发表自话题:四季养生食疗原则

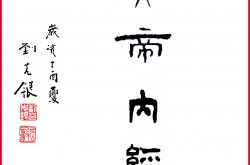

我们与地球上的万物共同生长,要脱离环境养生是不可能的。养生第一条就是顺四时,中医专家樊正伦经常说一句话: 顺四时则生,逆四时则亡,《黄帝内经》曾言「人以天地之气生,四时之法成」,意在提醒世人时刻关注身体的变化,遵循四季和24节气的自然规律来调养身体。

《黄帝内经》中说:春天养生,夏天养长,秋天养收,冬天养藏,也就是常说的:春生、夏长、秋收、冬藏,这指出养生与自然变化有着密切的关系。只有顺应自然物候的更替和变化,才能真正做到合理养生、益寿延年。

四季养生依照中医四气调神理论,根据二十四节气的变化和阴历月亮盈亏的变化,应季顺势养生。在当代社会,人们也越来越重视按照季节节气来养生。

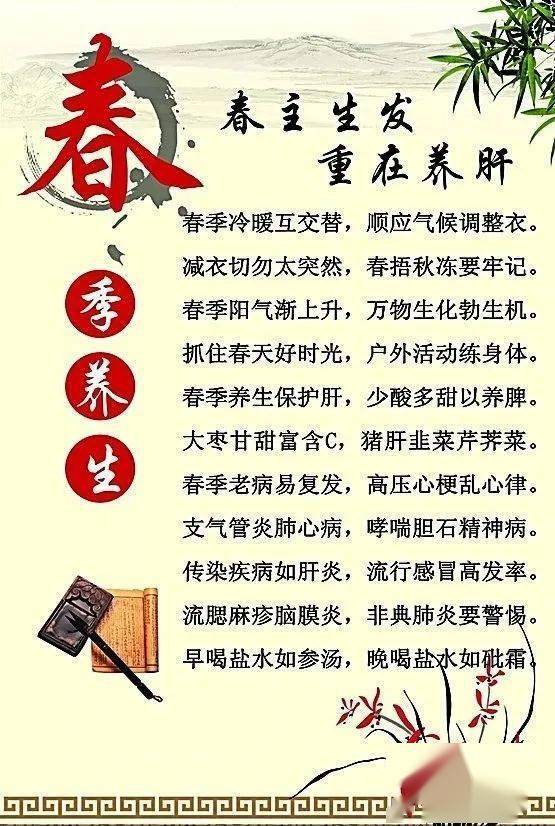

春生

黄帝内经:春三月,此谓发陈,天地俱生,万物以荣,夜卧早起,养生之道也。

春天,万物复苏,欣欣向荣,正是生机勃发的时节,这时人们应该入夜即睡眠,早些起身,使精神愉快,胸怀开畅,保持万物的生机。

1、生阳气

春季阳气渐生,而阴寒未尽,加上风邪日盛,容易侵袭人体而损耗阳气。推荐两种生阳气的方法:

多吃温补阳气的食物,如葱、姜、瘦肉、蛋类、优质蛋白质、豆类、蔬菜等,帮助祛寒散邪、辅助阳气;

多按摩大椎穴,中医认为,寒气容易损伤人体的阳气。为了防止在春天受风寒,出门之前用手掌把颈后的大椎穴搓热,这里是人体阳气的制高点,把这里搓热的话,能提升人的保护能力,可以免受风寒。

2、补肝气

春气与肝气相通,春天来时,气血从内向外走,主要功能在肝。所以,春季第一补,重在补肝。

人们常说的春困就是因为春天气血从里边向调动,阳气升发, 里边的气血相对不足的状态,就会感到春困。尤其是春天常常睡觉半夜就醒了,这就是因为肝阴不足了。

3、防风邪

春季风邪最盛,加上天气乍暖还寒,造成人体的抗病能力下降,容易诱发疾病。所以,要增强免疫力。

除了通过运动、注射预防疫苗、保持良好卫生习惯等常规措施外,要注意补充优质的蛋白质,同时要注意保暖、加强运动。

4、起居调养

春天,整个的自然界处在万物生发的时候,《黄帝内经》讲“夜卧早起,广步于庭”,“夜卧早起”有助于气血的避藏,春天阳气升发,让气血不要消耗太多。“广步于庭”就是人要和自然界构造一种和谐的状态,不要春天的时候一困一乏就老睡觉,要顺应春天阳气升发之气,多在户外进行体育锻炼。

5、情志调节

春天是一个生发的季节,中医说五脏里面,肝起到重要的作用,肝在志为怒, “喜调达而恶抑郁”,肝有抒发和调节气机作用,可以助阳气升发,所以春天要调节情志一定不要郁闷,春天如果郁闷,肝气就要受到影响。

6、饮食调养

因为酸味入肝,具有收敛之性,不利于阳气的升发和肝气的疏泄,所以,春季应该少吃一些酸味食物。

春季应该多吃一些甜味食物,因为中医讲甘味可补脾培中,辛味发散,利于阳气生发、补肝益肝。

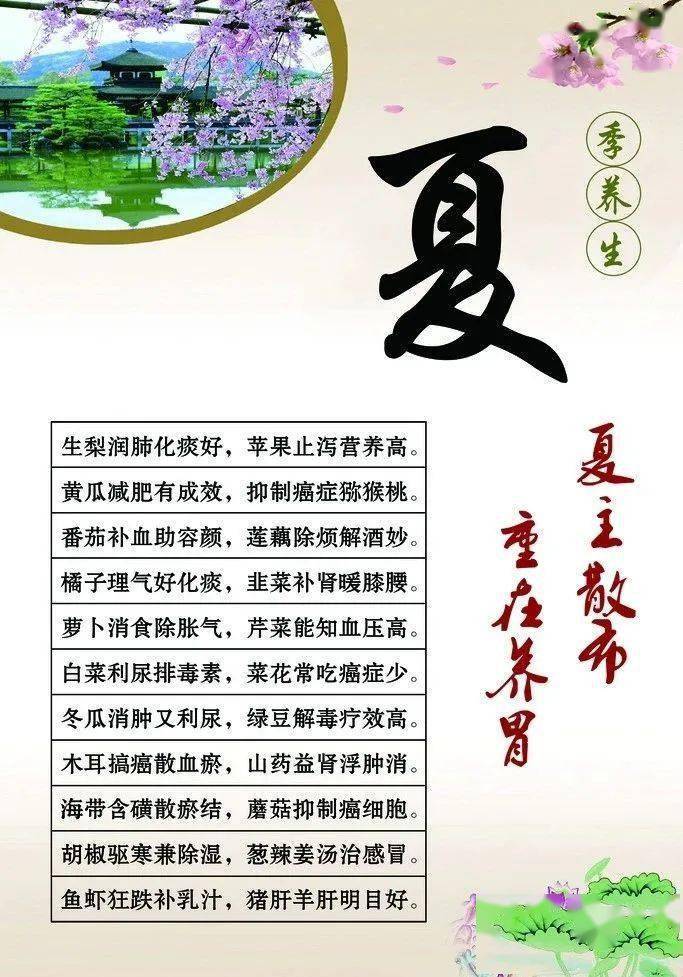

夏长

夏三月,此谓蕃秀,天地气交,万物华实,夜卧早起,养长之道也。

夏天,自然万物长势旺盛,人们应该在夜晚睡眠,早早起身,保持愉快,切勿发怒,使气机宣畅,通泄自如,对外界事物有浓厚的兴趣。

1、养心

中医认为夏属火,通心,人易烦躁不安、胸闷气短,所以,暑天养心很重要,养心首先得睡好。

煮粥放点酸枣仁,酸枣仁是一味宁心安神的好食材,熬粥时放点有助于养护心脏。睡眠不好的人,还可以配合放点莲子,清心安神。

熬点荸荠水,化解身体的油腻、疏解瘀滞、清热利咽,有助于凉血解毒,对心脏的养护也能起到辅助保健的作用。

2、祛湿

夏天出汗较多,容易耗气伤阴,除了及时补水,还应常吃一些益气养阴且清淡的食物以增强体质,如山药、蜂蜜、莲藕、木耳、豆浆、百合粥等。

饮食上最好多点咸,少点甜,心脑血管、高血压患者除外。做菜时适当放些姜、葱、蒜、醋,多吃点温、软的食物,比如荷叶冬瓜汤。

3、护脾胃

夏天是脾胃最为脆弱的时候。脾胃喜温不喜冷,因此,夏天不要贪凉,冰镇食物能不吃就不吃。此外女性应多吃些薏米、茯苓、白扁豆、赤豆、丝瓜等食物,有助于健脾益胃。

4、起居调养

“晚卧早起,无厌于日”。夏天相对晚点睡,晚卧就是十一点以前睡觉,早起,就是跟着太阳走,跟着自然的规律,有助于阳气向外生发。

“无厌于日”不要厌恶日长天热,要坚持锻炼身体,以适应夏季养长之气。

5、情志调节

夏天阳气充盛,人体内的气血相对不足,所以遇点事就容易生气上火。在夏天人一定要忌怒,也就是尽量少发脾气。如果夏天阳气充盛,再一发脾气,血压就上来了,心脏就不跳了 。

6、饮食调养

夏季饮食上宜用清热泻火,清暑之物如(西瓜,香瓜,绿豆)等食品。

暑热出汗较多,可适当用些冷饮,补充水分,帮助体内散发热量,清热解暑。同时要注意夏季饮食切忌贪凉暴吃冷饮损伤脾胃。

总体来说,夏季饮食应该以清淡为主,少油腻、以易消化为原则。

秋收

秋三月,此谓容平,天气以急,地气以明,早卧早起,养收之道也。

秋季,指我国农历7、8、9 月,包括立秋、处暑、白露、秋分、寒露、霜降6 个节气。秋天,自然界景象因万物成熟而平定收敛。此时,人应早睡早起,以保持神志的安宁。收敛神气,以适应秋季容平的特征。

1、滋阴润肺

秋天气候变得干燥,容易出现口干、唇干、鼻干、咽干及大便干结、皮肤干裂等症状。此时,一定要滋阴润肺,以防秋燥伤人。

可增加对蜂蜜、枇杷、百合、乌梅等柔润食物的摄入,以益胃、养肺、生津。可以吃一点秋梨膏,因为秋梨膏有润肺、止咳的作用。另外还应多喝水,以保持肺脏与呼吸道的正常湿润度。

2、防寒凉

秋季早晚温差大,要注意早晚添加衣被,睡卧不可贪凉。特别是心脑血管疾病患者、慢性支气管炎患者、体质较弱的老人和儿童,更要注意随着气温的变化加减衣物。

3、排毒素

秋季主“收”,万物趋向于以收藏为用,毒素也易在体内蓄积,导致各种疾病。排除毒素要保持身体三通:大便通、小便通、汗液通。要养成定时排便的习惯,正常人每天吃500克左右的蔬菜、适量粗粮是远离便秘的好方法。

4、起居调养

秋天要“早卧早起,与鸡俱兴”。

因为秋天是气血从外面向里面收的时候,白天人的阳气都在外面,晚上阳气归于内了。如果能按照与鸡俱兴早卧早起,气血会逐渐收敛,就符合秋季气血往里逐渐储藏的一种状态,达到养生的目的。

5、情志调节

古人常说:伤春悲秋,因为秋季有凋零之感,所以容易产生悲哀的情绪。据科学研究认为:大脑中有个松果体的腺体,能分泌“褪黑色素”,这种激素能使人意志消沉,抑郁不乐。而充足的阳光照射能抑制黑色素,所以夏季一般不容易伤感。

中医认为:秋天忌悲、忌伤感,因为中医的肺和悲之间是相关的,秋天过度悲伤就会伤肺,所以秋天应该尽量保持心情平和。

6、饮食调养

中医认为:酸味收敛补肺,辛味发散泻肺,而秋天适宜收敛而不是宜散。所以秋季在饮食上要尽可能少吃葱, 姜,蒜等辛散之品,可适当多吃一些酸味果蔬。

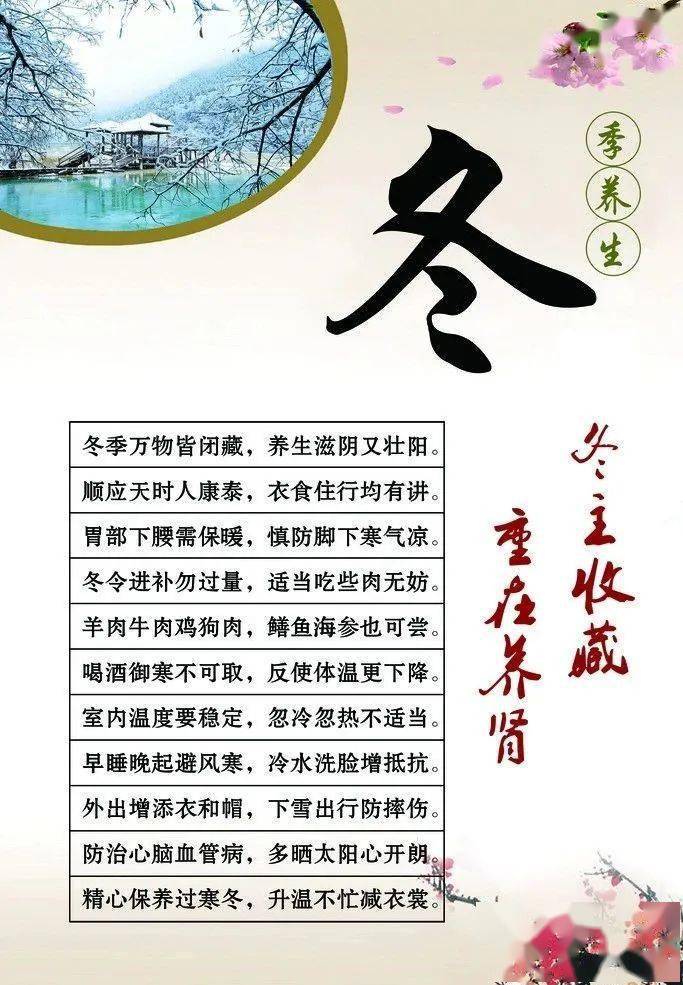

冬藏

冬三月,此谓闭藏,水冰地坼,无扰乎阳,早卧晚起,养藏之道也。

冬天是生机潜伏,万物蛰藏的时令。人应该早睡晚起,不要妄事操劳;要守避寒冷,求取温暖,不要使皮肤开泄而令阳气不断地损失,这是适应冬季保养人体闭藏机能的方法。

1、补肾

冬季寒冷,补肾正当时。中医认为“肾开窍于耳”,这时经常按摩耳朵,有助于肾脏的保健和气血的顺畅。

2、养心神

冬季养生重在养神,主要是藏神,以使志伏。要想养好神,可进行一些活动,如读书报、赏花草、听音乐、嗅柑橘皆可调养心神。

其次是晒太阳,接受“日光浴”,能使人精神振奋,心情愉悦,胸怀舒畅。

3、养胃

冬天,人们往往会不知不觉地多吃一些,尤其是喜欢多吃牛羊肉之类的“热食”,容易伤胃。其实老人冬季养胃应少食咸,多吃点苦味的食物,可以选择芹菜、莴笋、生菜等,可以抗菌消炎、提神醒脑、消除疲劳等。同时要遵循渐进的原则,少吃多餐,既保持总量,又不让胃挨饿。

4、起居调养

冬季养生要注意:“早卧晚起,必待日光”,也就是说:等太阳出来了再起来,去锻炼,跟着太阳走,不要早上五六点钟就起来去锻炼。因为冬季主藏,天地都在避藏中,植物所有的营养都在根部,如果人过多过早过累的锻炼,毛孔就要开放,不利于精气的储藏。

另外,冬天不要过早在外面冒着雾露风雪锻炼身体,这是不符合中医养生规律的。

5、情志调节

冬天是避藏的,所以冬天要非常注意别害怕、别恐,千万别想今天我的股票跌了,明天我那基金跌了......

从情绪上讲,冬季人要保持积极乐观的心态,惊恐害怕不利于肾气的内藏。

6、饮食调养

冬季饮食调养,遵循“秋冬养阴”的原则。

在冬季,饮食不宜生冷,但也不宜过于燥热,适宜用滋阴潜阳、热量高的膳食。

冬季是肾主令之时,中医讲:“肾(水)主咸味,心(火)主苦味,咸胜苦”,所以饮食之味宜减咸增苦以养心,使肾气坚固。

养生要顺应时节

所谓四季养生其实就是按照春、夏、秋、冬四季寒、热、温、凉的变化来养生,让人的身体顺应天时的法则,达到长寿、强身、健体的目的。每个季节对应的人体身体情况都不一样,每个季节护理的关键要点也不同,这也是古代用于农事指导及日常养生的24节气的意义所在。

中医自古就有“天人合一”的说法,春夏养阳、秋冬养阴。《黄帝内经》云:“智者之养生也,必须四时而适寒暑,和喜怒而安居处,节阴阳而调刚柔,如是则僻邪不至,长生久视。”可见,两千年前,我们的祖先就已经认识 到人与自然的密切关系,认为人是自然界的产物,人的生命现象是自然现象的一部分,人体的机能要和自然界的变化保持一致才能维持生命的健康。

2021-10-19

上焦火,下焦寒,中焦不通疾病生!打通三焦经的简单方法,赶紧看~

2022-04-25

2021-08-24

十大最养胃的食物排行榜,山药排第一(不仅健脾养胃还润肺止咳)

2022-03-16

肾精亏虚的症状,肾精亏虚怎么调理,教你三招补肾壮阳,生精益血

2022-04-27

2022-04-13

中药奇方三通汤,除淤血、通血脉、止疼痛,可治一切淤堵不通之症

2022-04-12

2021-07-06

2022-04-27

2022-04-25